Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne (CH)

- Interview: Julia Macher

- Fotos: Cornelia Suhan, José Hevia, Simon Menges

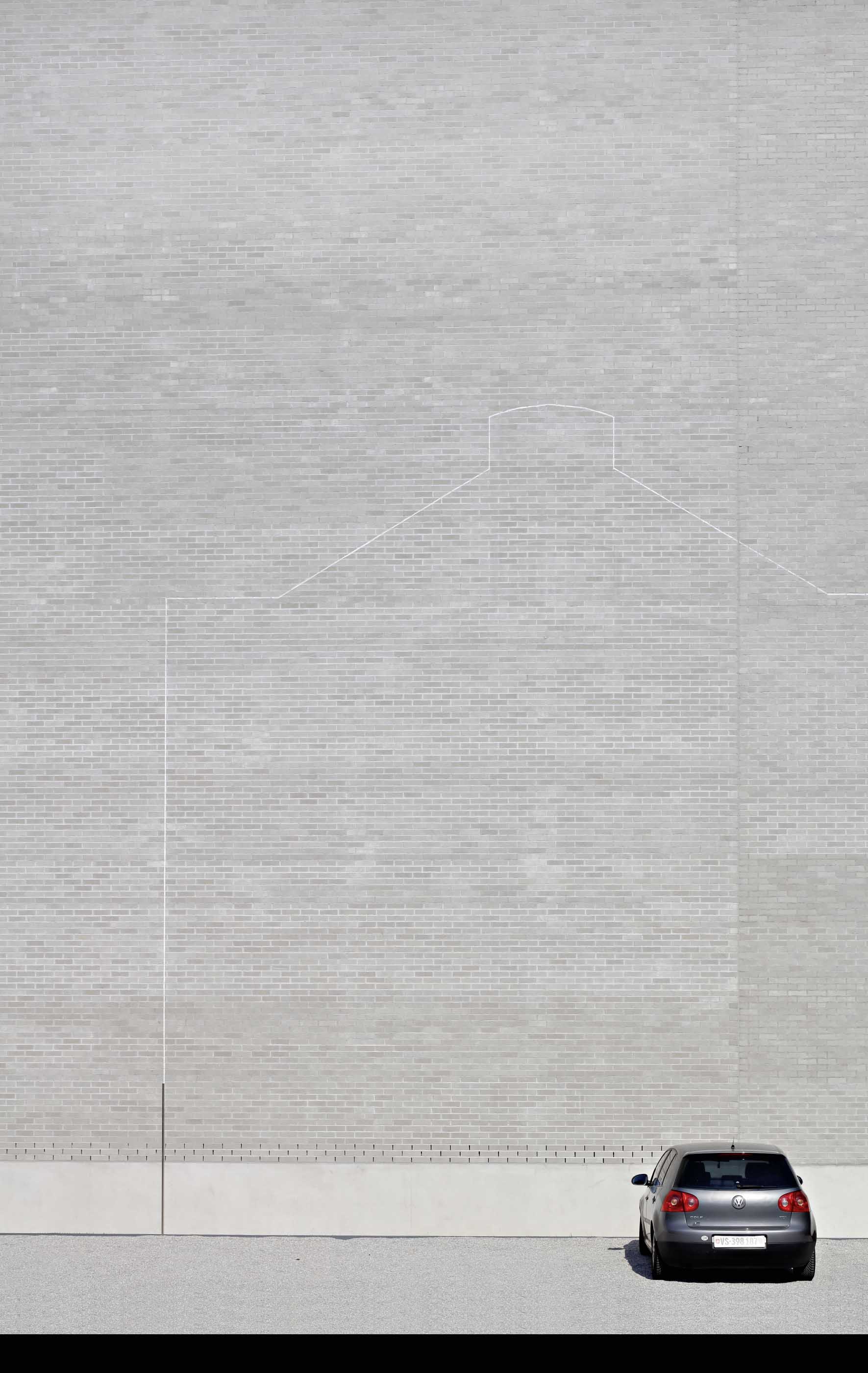

Herr Veiga, das Erste, was beim Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) in Lausanne ins Auge fällt, ist die massive flächige Fassade. Welche Idee steckt hinter der Materialwahl?

Das Material hat uns erlaubt, mit verschiedenen Bezügen zu spielen. In dem Museum wird Kunst, also von Menschenhand Geschaffenes, gezeigt. Dazu passt der handwerkliche Charakter von Ziegeln – beziehungsweise in diesem Fall Klinker – gut. Die Steine sind nie zu hundert Prozent perfekt, nie ganz gleichmäßig. Das hat uns gefallen. Gleichzeitig haben Ziegel aber auch einen ausgeprägten industriellen Charakter. Das Museum liegt auf einem ehemaligen Bahnhofsgelände, direkt hinter den Gleisen. Früher befand sich dort eine Lokhalle. Auf diese Industriegeschichte wollten wir verweisen. Natürlich ging es aber auch einfach um ästhetische Qualitäten: Ziegel sind ausdrucksstark und expressiv. Die unterschiedlichen Arten der Mörtelverarbeitung, die Möglichkeiten der Oberflächengestaltung, die Patina, die Ziegel mit der Zeit erwerben, machen sie zu einem warmen Material.

Die beiden Hauptfassaden des Kunstmuseums unterscheiden sich fundamental: Während das Gebäude auf der Südseite mit einer fast fensterlosen Fläche abschließt, wird die Nordfassade nicht nur durch Fenster und Eingänge aufgelockert, sondern auch durch lamellenartige Pilaster. Trotzdem wirkt das Gebäude homogen. Wäre mit einem anderen Material diese Charakterisierung möglich gewesen?

Theoretisch hätte man das auch mit anderen Materialien erreichen können, aber tatsächlich konnten wir durch die spezifischen Maße des Ziegels sehr präzise eingreifen: Ein Ziegel passt in zwei Hände. Das hat uns erlaubt, eben nicht nur auf dem Papier, sondern auch noch während des Baus zu gestalten. Das war vor allem bei der Nordseite wichtig, wo Türen und Fenster zwischen diesen lamellenartigen Pilastern liegen. Da konnten wir mit der Fugengröße spielen, mit halbierten Längen – und so unsere Ideen der Wirklichkeit anpassen.

Bei den Pilastern selbst haben Sie vorgefertigte Bauteile verwendet. Ist das nicht ein Widerspruch zur Idee, das Handwerkliche sichtbar zu machen?

Diese vertikalen Elemente sind bis zu 22 Meter hoch, da kommt es mehr auf Präzision als auf handwerklichen Charme an. Die Pilaster bestehen aus je vier Teilen, die dann vor Ort zusammengesetzt wurden. Natürlich spielten auch Kostengründe eine Rolle. Bei den extrem hohen Personalkosten in der Schweiz konnten wir durch das Verwenden vorgefertigter Teile die Kosten kontrollieren. Ich bin davon überzeugt, dass im Bauen mit Fertigteilen die Zukunft liegt. Es ist einfach rationaler, sowohl was das Zeitmanagement angeht als auch im Hinblick auf energiewirtschaftliche Aspekte. Eine der großen Herausforderungen für uns Architekten ist, Synergien mit der Industrie zu suchen und das Vorurteil zu überwinden, dass Standardisierung gleichbedeutend mit Homogenisierung ist.

Wie kann man Ihrer Meinung nach diese Standardisierung beim Bauen mit Fertigteilen vermeiden? Wie ist Ihnen dies beim MCBA gelungen?

Wir hatten das Glück, zusammen mit einem Unternehmen zu arbeiten, das sehr auf unsere Vorstellungen und Vorschläge eingegangen ist. Tatsächlich haben wir das Projekt fat gemeinsam entwickelt. Die Vorarbeiten für die Fassade zogen sich über etwa zwei Jahre hin. Um den passenden Klinker zu finden, hatten wir sehr viele Probeläufe mit unterschiedlichen Größen, mit unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Arten der Verfugung. Bei keinem anderen unserer Projekte haben wir so viel Zeit auf einen konkreten Aspekt verwendet. Ich glaube, dass es in der Zukunft noch viel mehr solch enger Kooperationen zwischen Ideengeber und Hersteller geben wird.

"Nach vielen Versuchen haben wir uns für einen gräulichen Weiß-ton mit leichtem Beige-Einschlag entschieden. Das Schöne daran ist, dass die Farbwirkung sich ab-hängig vom Lichteinfall und der Tageszeit verändert."

Alberto Veiga, Barozzi/Veiga, Barcelona

Durch den schlichten Baukörper und die flächigen Fassaden spielt die Farbe eine besondere Rolle. Nach welchen Kriterien haben Sie da entschieden?

Da es unser erstes Werk in Klinker war, sind wir nach der Methode „Versuch und Irrtum“ verfahren. Klinker ist im Gegensatz zu Ziegel sehr viel homogener, dafür resistenter und weniger absorbierend, was aufgrund der Sicherheitsauflagen und der erforderlichen Schmutzresistenz sehr wichtig für das Projekt war. Wir haben schließlich versucht, dem Material durch eine sandartige Oberflächenstruktur und eine leicht unregelmäßige Fuge Individualität und Persönlichkeit zu verleihen. Nach vielen Versuchen haben wir uns für einen gräulichen Weißton mit leichtem Beige-Einschlag entschieden. Das Schöne daran ist, dass die Farbwirkung sich abhängig vom Lichteinfall und der Tageszeit verändert. In den Baukulturen der meisten europäischen Länder ist Ziegel als klassisches Baumaterial so fest verankert, dass fast jedes Land seine eigenen Referenzen, seinen eigenen Stil, seine eigenen Besonderheiten im Umgang damit hat. Bei diesem Projekt kamen die Architekten aus Spanien, die Hersteller aus Deutschland, die Bauherren aus der Schweiz.

Hat das eine Rolle gespielt?

Das war teilweise sehr kurios, denn jeder hatte seine eigenen Vorstellungen, wie man mauert oder wie die Fugen gestaltet werden müssen. Das ändert sich sprichwörtlich von einer Seite der Grenze zur anderen. Natürlich hatten auch wir als Architekten unsere Referenzen – von Gebäuden aus Italien, Schweden, Belgien. Aber es ist etwas völlig anderes, dann vor Ort zu erleben, warum bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art gemacht werden. Warum sind manche Fugen konkav, andere eher glatt? Weil die Witterungsbedingungen anders sind. Konkav gearbeitete Fugen sehen vielleicht hübsch aus, aber wenn sich dort Regenwasser ansammelt und es friert, dann gibt es ein Problem.

Was für Fugen sind es denn letztlich geworden?

Letztlich sind es eher deutsche Fugen geworden. Wir haben den Mörtel glatt gestrichen und der Fuge mit einem Hölzchen noch etwas Struktur gegeben. Ich finde, diese ästhetische Formel ist gut aufgegangen.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie bei all Ihren Projekten den öffentlichen Raum mitdenken. Warum, und welche Folgen hat dieser Ansatz für die Gestaltung der Gebäude selbst?

Fast alle unserer Projekte sind öffentliche Gebäude wie Museen, Theater oder Konzerthäuser. Das Mindeste, was solche von der öffentlichen Hand finanzierten Projekte leisten müssen, ist, ansprechenden Raum für alle zu schaffen. In Lausanne war es sogar so, dass der Platz vor dem Gebäude für uns wichtiger war als das Gebäude selbst. Schließlich erschließt das Projekt der Bevölkerung ein neues, bisher verschlossenes Gebiet. Wir haben das Museum als schlichten Kunstcontainer konzipiert und ihn so vor die Bahntrasse gesetzt, dass er den zentralen Platz des Kunstquartiers Plateforme 10 vor Schmutz, Lärm und Staub schützt.

Das klingt fast so, als solle sich das Gebäude zugunsten des Platzes ganz zurücknehmen. Ist das ein Plädoyer für eine neue architektonische Bescheidenheit?

Nein, nicht unbedingt. Das Museum muss natürlich auf jeden Fall Wiedererkennungswert haben. Sonst können sich die Menschen ja nicht mit diesem Ort identifizieren. Als öffentliches Gebäude muss es sagen: Hier bin ich, guck mich an, komm zu mir! Aber es hat eben auch eine Verpflichtung gegenüber dem Platz: Es muss mit kleinen Gesten dazu beitragen, dass der Platz zum Leben erwacht, dass auf ihm berhaüupt Dinge geschehen können. Deswegen befinden sich im Erdgeschoss Einrichtungen wie eine Cafeteria, eine Bücherei, ein kleines Auditorium und die Büros der Angestellten. Man soll sehen, dass in diesem Gebäude Menschen arbeiten. Und natürlich versucht auch der Baukörper selbst, bei aller Schlichtheit sexy zu sein. Er wandelt sein Gesicht und wirkt am Tag rauer als in der Nacht, wenn er von innen her strahlt und den Platz beleuchtet. Durch die Fenster kann man von außen sehen, was im Innern passiert. Es ist ein öffentliches Gebäude, das als solches zum Besuch verführen will.

"Der Bau wandelt sein Gesicht und wirkt am Tag rauer als in der Nacht, wenn er von innen her strahlt und den Platz beleuchtet."

Alberto Veiga, Barozzi/Veiga, Barcelona

Wie kann man das als Architekt erreichen?

Bei all unseren öffentlichen Projekten versuchen wir über das Material oder über die Formensprache den Besucher zu verführen. Architekten benutzen ornamentale Techniken, um etwas zu vermitteln. Ornament war ja lange Zeit ein Tabu in der Architektur, es war Synonym für überflüssigen Zierrat. Mit der Postmoderne hat sich diese Debatte überholt. Beim Kunstmuseum in Lausanne haben wir uns in erster Linie für die Pilaster an der Nordfassade entschieden, weil sie uns gefallen haben. Aber gleichzeitig haben sie eine Funktion: Sie schützen die Ausstellungsräume auf der Nordseite vor zu viel Sonneneinfall, mildern die Lichtwirkung und sorgen für Privatheit. Als Architekten wollen wir etwas schaffen, das Bestand hat. Und das gelingt nur über Schönheit. Es klingt vielleicht etwas kitschig, aber das ist unser Ehrgeiz.

Interview

Architektur

Alberto Veiga,

Barozzi/Veiga, Barcleona

www.barozziveiga.com

Barozzi/Veiga

2004 gründeten die Architekten Fabrizio Barozzi und Alberto Veiga ihr Büro mit Sitz in Barcelona. Seither haben Barozzi/Veiga eine Vielzahl an öffentlichen und privaten Projekten realisiert. Die Liste der Preise und Auszeichnungen, die sie für ihre Arbeiten erhalten haben, ist lang, allen voran den Mies van der Rohe Award, der ihnen 2015 für den Bau der Philharmonie in Stettin verliehen wurde. Material ist für die Architekten ein wichtiges Instrument in der Gestaltung eines Gebäudes. Unter ihren Entwürfen finden sich Fassaden aus weißen Glasblöcken und Aluminium, reliefartigem Sichtbeton und goldglänzendem Metall. Am Kunstmuseum in Lausanne setzen sie zum ersten Mal Ziegel in großem Maßstab ein.

Projekte (Auswahl)

2018 Tanzhaus Zürich, Zürich (CH)

2017 Music School, Brunico (IT)

2016 Museum of Fine Arts, Chur (CH)

2014 Philharmonic Hall Szczecin, Stettin (PL)

2011 Regulatory Council for the D.O. Ribera del Duero, Roa (ES)